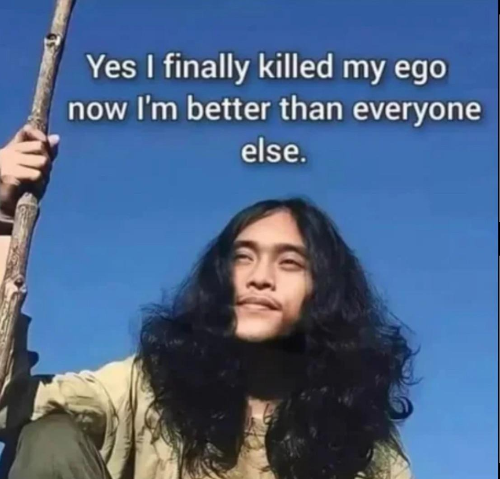

10일 코스 법문 듣다가 문득 든 생각인데

법문 내용이 결국 니 안의 나르시시즘을 자각하고 그 고통에서 벗어나라는 소리더라고

근데 또 띵상러들 중에 나르시시즘 지수가 평균보다 높은가 싶은 경우가 은근 있단말임

spiritual bypassing, sanctimonious 같은 표현이 존재하는 거 보면 유구한 현상이라 생각됨

이런 타잎들이 영성계로 유입되기 쉬운 이유를 정리해보면

1

특별해지고 싶고 우위에 서고 싶어서

그렇지만 실질적인 능력을 증명하는 일은 어려우니 영적 성취를 연기함

오바마가 되는 거 보다는 구루행세 하는 것이 더 쉬우니까 https://digthehole.com/430997

2

딴데 가서 하면 죽탱이 맞을 만한 언행도 명상 커뮤니티에서는 대놓고 비난받지 않는 경향이 있기 때문에

양떼에 이끌리는 늑대처럼 자연스레 이끌림

일종의 신뢰가 형성된 커뮤니티 안에선 감쓰 등의 서플라이로 삼을 만한 순진한 대상의 확보도 용이함

( = 교회에서 사기범죄가 자주 일어나는 이유 )

3 이 글의 흙멘탈리스트님 답글과 같은 이유

(전략) 후자는 거꾸로 중독 수준의 사회적 욕구 때문에 정치, 종교, 연예계 등에 흥미를 느끼게 되는 것으로 보입니다.

4 본인도 괴로워서

위의 이유들이 복합적으로 작용해 모여들 수 밖에 없는 구조인 거 같고

4의 이유가 큰 지분을 차지하고 있다고 생각하는데 왜냐면 이 타잎들 중에 마음 편해 보이는 사람을 못 봤음

문득문득 스쳐지나가는 표정들이 너무.. 너무 안 좋음

모종의 이유로 지켜오던 자신의 이미지나 환상에 손상이 간다거나 해서 고통에 시달리다 살고 싶어서 찾아오는 느낌

또 수행초기엔 별 자아가 없어보였는데 어느 순간부터 자신에 대해 설명을 계속하고

인정과 관심을 요구하는 경우를 목격한 적도 있는데

이런 경우는 사춘기를 겪는 것 처럼 일련의 과정 안에 있는 상태가 아닌가,

자아의 무상함을 깨닫기 위해선 자아가 먼저 정립이 되어야 하니까? 라는 생각을 해본 적도 있음

암튼 이와 관련된 논문을 찾아 옮김. 번역 채찍피티

---

명상에 의한 나르시시즘의 변형

Mark Epstein

뉴욕, 뉴욕

초월심리학 이론가들이 명상을 서양의 자기(self) 발달 개념을 포괄하는 전체적인 틀 안에서 설명하려 할 때,

명상을 ‘치유적’ 개입으로 간주하며 이는 "완전히 발달된 자아감"을 가진 사람들에게 가장 적합하다고 보는 경향이 있다.

이러한 접근은 초월적 발달 수준과 초기, 즉 오이디푸스 이전의 수준을 구별하는 데 있어 유용했지만, 예를 들어 불교 명상 실천이 어떻게 유아기의 경험에서 유래한 심리적 문제에 대해 치료적일 수 있는지를 살펴보는 문제에서는 비켜갔다고 할 수 있다.

대상관계 이론과 나르시시즘의 정신역동의 등장으로 이러한 영향을 논의하는 데 있어 프로이트의 원초적 충동 이론보다 더 적절한 어휘가 제공되었다. (프로이트의 이론은 무의식적 성욕(libido)과 공격성의 진화와 지속에 초점을 두었다. Russell, 1986) 명상에 이끌리는 사람들 중 일부는 명백한 나르시시즘적 병리를 갖고 있는 경우가 있음이 지적되었다 (Epstein & Lieff, 1981; Engler, 1983; 1984). 하지만 명상이 나르시시즘적 병리를 어떻게 변형시킬 수 있는지에 대한 탐구는 아직 이루어지지 않았다.

이 글은 나르시시즘과 관련된 두 가지 주요 심리 구조인 **자아이상(ego ideal)**과 **이상자아(ideal ego)**에 집중하여, 명상 수행이 이러한 심리 구조에 어떤 영향을 미치는지를 탐색함으로써 명상과 나르시시즘 사이의 복잡한 관계를 풀어보고자 한다.

명상과 자기 발달: 기존 이론의 한계

초월심리학 이론가들은 일반적으로 명상의 길을 이미 발달된 자기감에서 시작하여 서양의 전통적 성격 이론이 멈춘 지점에서 더 나아가는 방식으로 묘사하려 한다. 이런 관점은 동양 심리학이 성격의 유아기적 요소들에 대해 비교적 명시적으로는 큰 관심을 두지 않고, 오히려 이미 통합된 자아의 한계를 넘어서는 데 집중한다고 주장한다.

이 관점은 Wilber(1980)가 “전/후(pre/trans) 오류”라는 개념으로 처음 구분하였고, Engler(1983; 1984)가 정신분석과 불교의 비교를 통해 명확히 했으며, 이후 Wilber(1984a; 1984b)에 의해 체계화되었다. 이 관점은 Engler의 말로 가장 간결하게 표현된다:

“...아무것도 아닌 존재가 되기 위해서는 먼저 어떤 존재가 되어야 한다.”

("...you have to be somebody before you can be nobody") (Engler, 1983, p. 36)

이런 시각은 신비적 상태들이 일반적으로 오이디푸스 이전 단계로의 퇴행을 유도한다는 정신분석적 관점에 효과적인 균형을 제공했지만, 나는 이러한 접근이 불교 명상이 유아기적 나르시시즘 갈등의 해소에 어떤 도움을 줄 수 있는지에 대한 탐구를 흐리게 했다고 생각한다.

‘전/후 오류’의 이분법은 영적 경험의 유아기적 기반이나 그 발달적 뿌리를 살펴보는 데 방해가 된다.

또한 명상 수행 전반에서 내재된 나르시시즘이 어떻게 지속적으로 다루어지는지를 설명하는 데도 적절하지 않다.

불교 명상 실천을 Engler(1983)가 말한 것처럼 '민족정신의학적 훈련(ethnopsychiatric discipline)'으로 분류할 때, 이러한 실천이 원시적 심리 갈등을 해소하는 데 관여하고 있을 가능성에 열려 있어야 한다. 물론 분석(psychoanalysis)을 통해서가 아니라, 명상 중 일어나는 체험을 통해 그러한 갈등이 **변형(transmutation)**될 수 있게 하는 것이다.

Engler는 명상에 끌리는 사람들 중에 나르시시즘적 병리를 명확히 드러내는 이들이 상당수 존재한다는 점을 지적했다.

그는 그들이 자신의 **지도자(스승)**에게 전이를 형성하는 경향에 대해서도 설명했으며, 이 점은 Kohut(1971)가 나르시시즘적 인격의 치료에서 묘사한 전이와도 유사하다. 그러나 Engler는 이러한 경향을 서양 문화의 특이성으로 간주하는 듯 보인다. 반면 나는 이러한 경향이 서구에만 국한된 것은 아니며, 오히려 이러한 경향은 영적 훈련 자체가 나르시시즘적 이슈를 해결하려는 경향을 내포하고 있다는 점을 시사한다고 생각한다(Masson, 1980).

이는 정신분열적 경계 수준(borderline level)의 성격 구조를 가진 이들이 고강도의 명상 수행을 견딜 수 있다는 뜻은 아니다. 실제로 존재하는 증거들은 이들이 그렇게 하지 못한다는 점을 보여준다(Epstein & Lieff, 1981).

이런 점에서 나는 Engler가 말하는 **"성격 구조의 전제 조건"**이라는 결론에 동의한다. 그러나 그 결론은 동시에 명상 체험이 발달된 형태일 경우 유아기적 이슈를 다루지 않는다는 것을 암시할 수도 있다.

즉, 자아는 ‘잘 통합되어 있고’, ‘온전하며’, 발달이 ‘정상적’이어야만 명상 체험이 전개될 수 있다는 말이다.

그러나 이런 견해는 명상의 치료 가능성을 닫아버릴 수 있으며, 영적 관심에 끌리는 유아기적 동기의 근원을 무시하거나, 명상 수행 전반에 지속되는 나르시시즘적 흔적을 간과하는 결과를 낳는다.

유아기의 나르시시즘과 그 이상적 기억

명상 수행자가 초기 발달 단계를 성공적으로 통과했다 하더라도, 유아기의 이슈들이 그의 정신 내에서 지속적으로 영향을 미칠 수 있다는 주장은 성격 발달 이론가들의 주장을 거스르는 것이 아니다. 모든 주요 이론가들은 **"유아기의 잔재는 인생 전반에 걸쳐 울려 퍼진다"**고 주장한다(Mahler, 1972, p. 333).

나르시시즘을 다룬 학자들은 대부분 공통적으로 이렇게 본다:

유아기, 특히 어머니와의 완전한 융합 상태에서 느꼈던 황홀감은 개인의 심리에 하나의 이상(ideal)으로 자리잡으며, 이후의 실제 경험은 그 이상과 비교된다(Mahler, Jacobsen, Kohut, Reich, Guntrip, Chasseguet-Smirgel 등 참조).

이 이상은 본질적으로 나르시시즘적이다. 왜냐하면 유아가 모든 욕구가 즉각적으로 충족되었고, 자신과 돌보는 자가 분리되지 않은 상태에서 느꼈던 만족감에서 기인하기 때문이다. 이런 나르시시즘의 잔재는 생애 전반에 걸쳐 울려 퍼지며, 개인의 목표, 열망, 친밀한 대인 관계 등에 영향을 끼친다. 그리고 마찬가지로 명상 수행 전반에도 영향을 미치며, 이 유아기의 심리 구조들은 수행 과정 중 어느 시점에서든 만족되거나, 직면되거나, 혹은 버려져야 한다.

불교의 이상적 인격과 이상 상태

이상(ideal)의 개념은 나르시시즘 심리학에만 국한되지 않는다. 불교 심리학, 특히 테라와다 전통에서는 **명상 수행의 결과로 도달할 수 있는 이상적 인격(arhat)**을 명확히 설정하고 있으며, 또한 **왜곡 없이 실재를 인식하는 이상적 상태(nirvana)**도 제시한다(Johansson, 1970; Goleman & Epstein, 1983).

아라한(arhat)은 탐욕, 분노, 자만, 질투, 의심과 같은 유해한 정신 요인이 발생할 가능성조차 없는 인격을 뜻하며,

이는 깨달음 상태의 반복된 체험을 통해 그런 정신 상태로 정화된 인격이다. 이러한 이상에 도달하기 위해서는 전통 불교 문헌에 잘 요약되어 있는 **명상의 길(meditative path)**을 통과해야 한다.

그러나 나르시시즘의 정신역동적 관점에서 보면, 이러한 이상에 도달하기 위해서는 개인이 내면화한 이상을 담고 있는 심리 구조들, 즉 **자아이상(ego ideal)**과 **이상자아(ideal ego)**의 **변형(transformation)**이 일어나야 한다. 다시 말해, 명상은 반드시 유아기적 경험에서 비롯된 이상 구조들에 영향을 주어야만 불교의 이상에 도달할 수 있는 것이다.

즉, 열반의 약속이 단지 어떤 원초적 갈망을 자극해서 명상을 시작하게 만드는 것에 그치는 것이 아니라,

그 수행 자체가 그 안에 잔존하는 나르시시즘적 구조들을 붙잡고 전환시키는 과정이기도 하다는 말이다.

이상자아와 자아이상: 유아기의 융합 경험에서 비롯된 두 가지 심리 구조

영아기의 원시적 나르시시즘으로부터 파생된 이상 구조는 **이상자아(ideal ego)**와 **자아이상(ego ideal)**이라는 두 가지 심리적 형상으로 분화된다(Grunberger, 1971; Hanly, 1984). 이 둘은 인지적 사고가 가능해지기 이전의 시기, 즉 어머니와의 구분되지 않은 융합 경험에서 유래한다. 일단 형성된 이후 이들은 분리된 기능을 갖고 개인의 심리 경제(psychic economy) 내에서 각기 다른 역할을 수행하게 된다.

- **이상자아(ideal ego)**는 “자아가 스스로에 대해 갖는 이상적 이미지”이다(Hanly, 1984, p. 254). 자아가 자기 자신을 실제보다 이상화하여 믿고 있는 모습, 곧 완전하고 영원하며 결함 없는 자기 자신에 대한 환상이다. 이 이미지는 매우 비밀스럽고 끈질기며, 자아의 견고함과 완전함에 대한 깊은 신념이다.

- **자아이상(ego ideal)**은 자아가 도달하고자 하는 목표, 즉 그것이 되고 싶어하는 것, 그것과 합쳐지고 싶어하는 것이다. 다시 말해, 자아가 스스로를 끌어올리려는 이상적 기준이자 윤리적 이상이다.

이 둘은 마치 처음의 융합 상태(어머니 및 감각적 세계와의 일체감)가 두 개의 원시적 흔적으로 쪼개져 나뉘는 것과 같다:

- 하나는 자아가 자신의 완전성에 대한 기억을 담고 있고(= 이상자아),

- 다른 하나는 자신이 **포함되었던 완전한 대상(어머니)**에 대한 기억을 담고 있다(= 자아이상).

이 둘은 시간이 지남에 따라 서로 분화되고, 때로는 서로 충돌하기도 하며, 각기 다른 기능을 맡는다. 이들은 **“나르시시즘의 이중 지향성(dual orientation of narcissism)”**이라고 불리는 구조를 이룬다(Andreas-Salomé, 1962).

이상자아 vs. 자아이상: 존재와 지향의 차이

Hanly(1984)는 두 개념의 근본적 차이를 이렇게 요약한다:

“이상자아(ideal ego)는 ‘존재의 상태(state of being)’를 의미하고,

자아이상(ego ideal)은 ‘되려고 하는 상태(state of becoming)’를 의미한다...

이상자아는 자아가 스스로를 완전한 존재로 믿는 환상이며,

이는 실제로는 왜곡된 자기 이미지지만 자아 그 자체보다 더 현실적으로 느껴질 수 있다.

반면 자아이상은 아직 실현되지 않은 가능성에 대한 이상이다.

그것은 자아가 노력해서 도달해야 하는 완전성의 기준이다.”

(Hanly, 1984, p. 253)

- 이상자아는 자아가 자신에 대해 갖는 이상화된 자기 이미지다.

→ “나는 본래 위대하고 완전한 존재야”라는 무의식적 확신

→ 자기 도취, 자기도취적 자존심, 자기에 대한 왜곡된 믿음의 원천이다. - 자아이상은 자아가 되려고 하는 목표, 기준이다.

→ “나는 저렇게 되어야 해”라는 윤리적·도덕적 방향성

→ 유아기의 전능감에 기반한 이상을 외부로 투사하여 형성된 도덕적 이상이다.

Hanly(1984, p. 256)는 이 두 개념을 사용하여 다양한 성격 구조를 설명한다. 그의 핵심 주장은 다음과 같다:

- 미성숙하거나 병리적인 인격 구조(경계선, 나르시시즘, 신경증 등)에서는

→ 이상자아가 강하고 자아이상이 약하다. - 성격이 발달함에 따라

→ 자아이상이 점점 강해지고, 이상자아는 약화된다.

이 도식은 명상 수행에서 자아이상과 이상자아가 어떤 방향으로 변형되는지를 논의할 때 매우 중요한 의미를 지닌다.

정신분석적 해석: 명상은 나르시시즘적 퇴행인가?

정신분석 이론가들은 전통적으로 신비 체험(mystical phenomena)을 분석하면서,

명상을 이상적인 유아기 상태로의 퇴행적 시도로 해석해왔다. 초기의 연구자들(Jones, 1914, 1923; Schroeder, 1922; Alexander, 1922/1931; Federn, 1928)부터 프로이트의 잘 알려진 “무한한 일체감(oceanic feeling)” 개념에 이르기까지(1930), 그리고 보다 현대적인 명상적 합일 체험에 대한 분석(Rose, 1972; Ross, 1975; Lewin, 1950; Bonaparte, 1950; Masson, 1974, 1980)까지, 중심 주제는 거의 동일하다.

즉, 명상과 신비 체험은 자아(ego)와 자아이상(ego ideal)을 가능한 한 신속히 합일시키려는 시도이며, 이는 궁극적으로 융합 상태의 어머니와 다시 합해지려는 갈망이다. Chasseguet-Smirgel(1975)은 이렇게 썼다:

“신비주의란, 자아와 자아이상을 가능한 한 짧은 경로를 통해 하나로 만들고자 하는 욕구에 대응한다. 그것은 원초적 대상과의 융합, 곧 상실되기 이전의 어머니와의 합일에 대한 회귀다.” (p. 217)

그러나 불교 명상은 그 이상이다: 자아이상만이 아니라 이상자아도 해체된다

이 해석은 불교 명상에 대해 반만 옳고, 절반은 놓치고 있는 진실이다. 왜냐하면, 이 해석은 명상이 자아이상을 강화한다는 점에는 주목하지만, 이상자아의 해체, 그리고 그 과정에 필요한 수행들에 대해서는 무시하기 때문이다.

예를 들어, 정신분석가 Joseph L. Thompson(필명 Joe Tom Sun, 1924)은 불교의 핵심 메시지를 일찍이 이렇게 파악했다:

“붓다는 자아란 실재가 아니며, 실체가 없고, 환상에 불과하다고 가르쳤다.” (Sun, 1924, p. 43)

즉, 불교 명상은 심리 내에서 강력하게 작용하는 이상자아의 힘을 내려놓는 것을 요구한다.

전통 정신분석은 명상이 유아기적 나르시시즘을 복구하려는 퇴행적 시도로 간주하면서, 자아이상의 욕구를 만족시키는 수단으로만 보았다. 물론, 집중 명상은 실제로 자아이상에 보상을 줄 수 있다. 하지만, 이 해석은 이상자아와의 근본적인 대면, 그리고 **자아이상과 이상자아 모두의 재구성(restructuring)**을 요구하는 명상의 본질을 놓친 것이다.

반면, **초월심리학자들(transpersonal psychologists)**은 수행자 내면에 여전히 존재하는 나르시시즘 구조들의 영향력을 간과하고 있으며, 분석적 관점에서 이들의 **운명(fate)**을 제대로 추적하지 못하고 있다.

불교 심리학의 정교한 명상 지도

불교 문헌(특히 테라와다 전통)은 매우 체계적인 심리학적 사유 체계를 제공하고 있다. 이 체계는 일상적인 정신 상태의 유형들뿐만 아니라, 명상 기술을 적용함으로써 **그 상태들을 어떻게 재구성(re-patterning)**할 수 있는지를 자세히 설명한다.

이러한 문헌들, 예컨대 **『아비담마(Abhidhamma)』**는 명상 수행의 심리적 효과를 현상학적으로 정밀하게 지도화한 텍스트다(Nyanamoli, 1976; Goleman, 1977; Brown, 1986 참조). Goleman(1977)은 불교 명상을 두 가지로 나눈다:

- 집중 수행(concentration) – 한 대상에 몰입하는 수행

→ 평정, 기쁨, 황홀, 심지어 트랜스 상태(흡수, jhāna)에 도달 - 통찰 수행(insight) – 마음의 흐름을 있는 그대로 주시

→ 끊임없이 변하는 감각, 생각, 의식의 무상함을 인식

이러한 통찰 수행을 통해, 수행자는 자기(self)의 일시성, 불안정성, 무아성에 대한 **일련의 통찰(insight)**을 체험하며, 결국 **깨달음(enlightenment)**에 이른다.

'기쁨'과 '공포'의 교차 경험

일반적으로 간과되지만 중요한 점은, 불교 명상 수행은 이 두 기법의 정교한 균형을 요구하며, 실제 수행에서는 이 두 수행이 교대로 우세하게 작용한다는 것이다.

- 기쁨의 경험(delight): 집중 수행에서 기인하며, 평온함·기쁨·조화·사랑·광명 등

- 공포의 경험(terror): 통찰 수행의 결과로서, 자아의 불안정함과 무상함에 대한 직면

불교 고전 『청정도론(Visuddhimagga)』에서는 이를 "기쁨과 공포의 지식"이라 부른다(Nyanamoli, 1976, p. 765).

공포의 단계: 자아의 붕괴에 대한 직면

집중이 깊어지며 수행자는 고요함을 얻지만, 통찰 수행이 진행되면 곧 다음 단계에 진입한다:

- 형성의 소멸에 대한 통찰(Contemplation of Dissolution): 모든 경험이 순간마다 붕괴하는 것을 본다.

→ “모든 형성된 것들이 부서지는 도자기처럼, 흩날리는 먼지처럼, 볶아지는 깨처럼 끊임없이 해체된다.” (Nyanamoli, 1976, p. 752) - 공포의 출현에 대한 통찰(Knowledge of Appearance as Terror):

→ 모든 존재가 무너지며, 자아의 기반이 붕괴되는 감각

→ “맹수, 독사, 전쟁터, 불구덩이”처럼 보인다(Nyanamoli, 1976, p. 753)

이것은 정신분석 이론에서 이상자아가 붕괴되며 겪는 가장 극단적이고 생생한 경험으로 볼 수 있다.

자아이상 vs 이상자아의 명상적 운명

- 집중 수행은 자아이상을 강화한다.

→ 자아가 대상에 몰입해 "나 자신이 완전해졌다"는 통합감을 느낀다.

→ 유아기의 나르시시즘 상태와 유사한 '의존적 합일'을 유도할 수 있다. - 통찰 수행은 이상자아를 무너뜨린다.

→ 자아는 근본적으로 실체가 없고, 고정된 '나'는 허상이라는 통찰에 직면

→ '나'에 대한 자기 동일성이 산산이 부서지는 체험

이 두 체험은 결국 자아이상과 이상자아의 잔재들을 해체하며, 깨달음의 문턱에서 두 요소가 완전히 사라져야만 해탈이 가능해진다.

“나나 나의 것이라고 여길 아무것도 없음을 보면서,

수행자는 기쁨도 공포도 내려놓는다.” (Nyanamoli, 1976, p. 765)

명상과 나르시시즘의 병리적 교차점

이러한 구조에 기반해 명상이 나르시시즘 병리에 미치는 영향을 다음과 같이 정리할 수 있다:

- 자아이상만 강화될 때

→ 안정감은 커지나, 자신이 ‘특별한 존재’라는 자만심이 강화될 수 있음

→ “나는 남들과 달라”는 우월감, 지도자에 대한 집단적 이상화

→ 종교적 집단에서의 지도자-구성원 간 성적 관계, 비이성적 행동 등 유발 가능성 - 이상자아만 무너질 때 (자아이상의 지지 없이)

→ 자기 존재에 대한 공허, 무의욕, 극단적 진지함

→ 열반이나 통합 체험 없이 자기 해체만 일어나는 경우

→ 명상에 실패한 듯한 좌절감 → '공허한 수행자'의 탄생

→ 이는 수행자가 이상자아를 버리면서도 자아이상을 충분히 개발하지 못했을 때 일어나는 병리적 결과다.

결론: 명상은 나르시시즘을 해체하는 여정이다

이 논문은 다음을 명확히 보여준다:

- **이상자아(ideal ego)**는 무의식적 환상으로서 통찰 수행에 의해 무너져야 한다.

- **자아이상(ego ideal)**은 안정성과 윤리적 지향으로서 집중 수행을 통해 성숙할 수 있다.

- 이 두 구조가 균형 있게 다루어지고, 최종적으로 해체될 때,

→ 나르시시즘의 뿌리에서 벗어나 진정한 해탈과 자유에 이를 수 있다.

따라서, 명상은 **‘자아가 충분히 통합된 후에나 가능한 것’**이라는 기존 이론은 나르시시즘의 초기 흔적이 어떻게 명상을 통해 치유되는지를 간과하는 위험이 있다.

명상은 성숙한 자아 이후를 위한 것이 아니라, 성숙을 가능케 하는 과정이기도 하다.

진정하세요

진정하세요